こんにちは!

皆さんの生活環境にはてこの原理が多く使われており、これにより仕事は効率的になります。

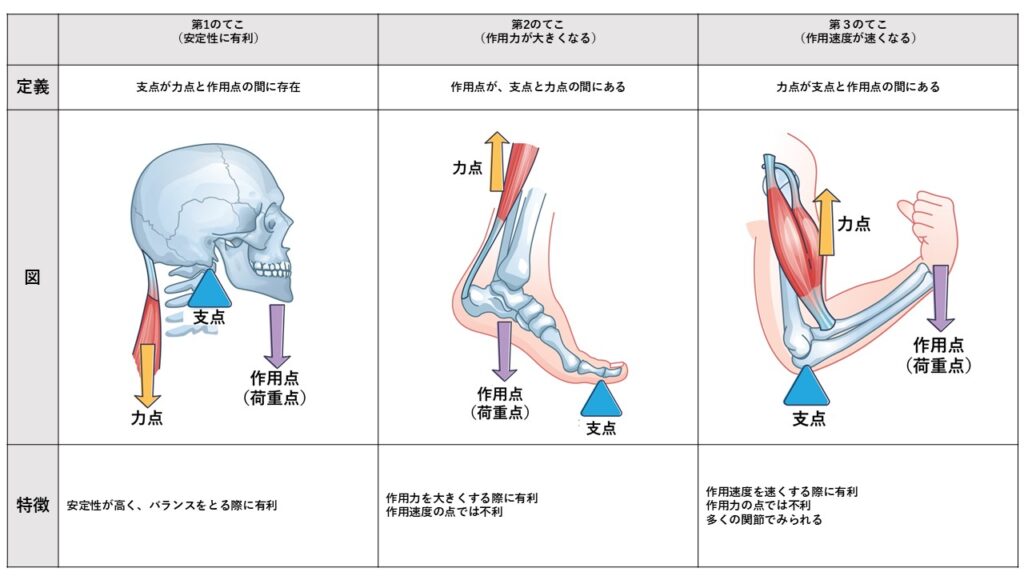

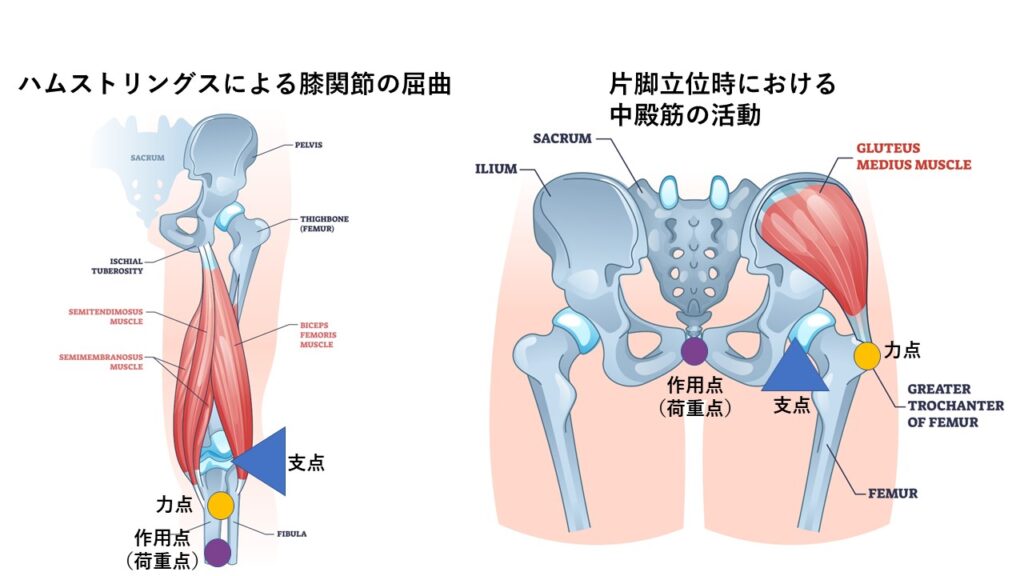

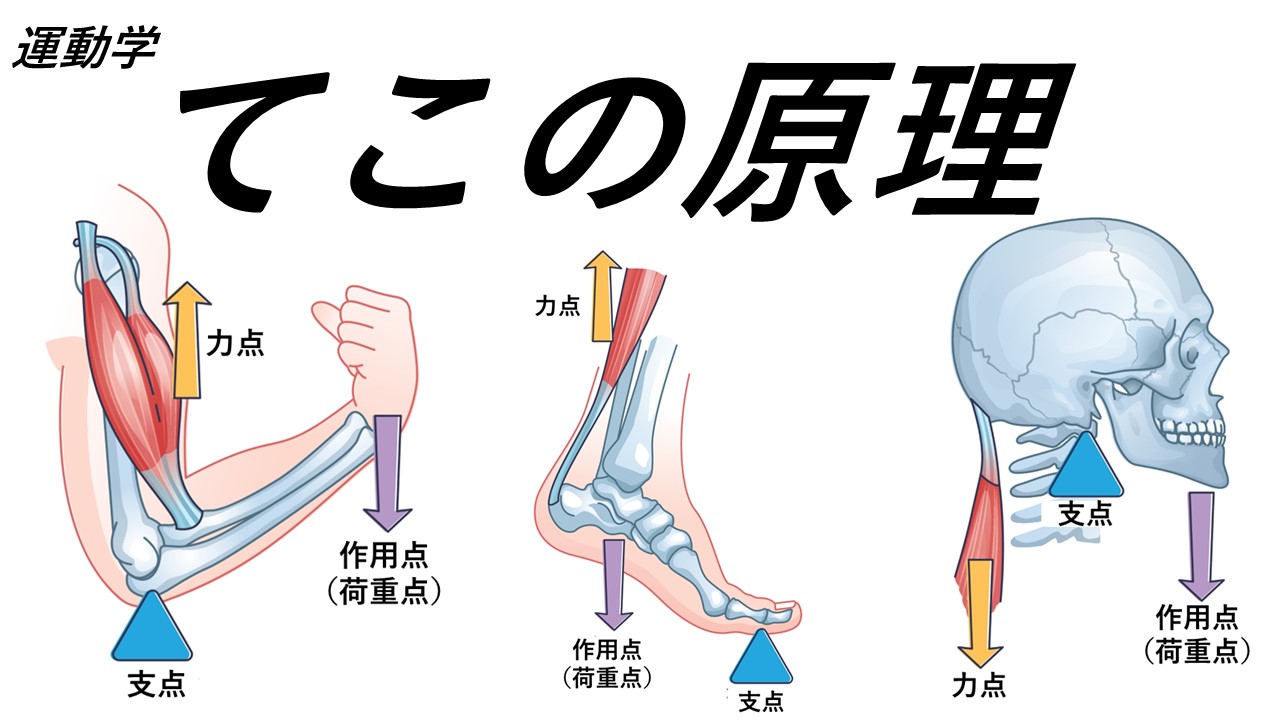

そんなてこの原理は私たちのカラダでも存在します!今回は人体における関節運動のてこを紹介したいと思います。人体においては骨と骨の連結部(関節)を支点、筋の付着部を力点、身体各部の重心点を加重点とします。

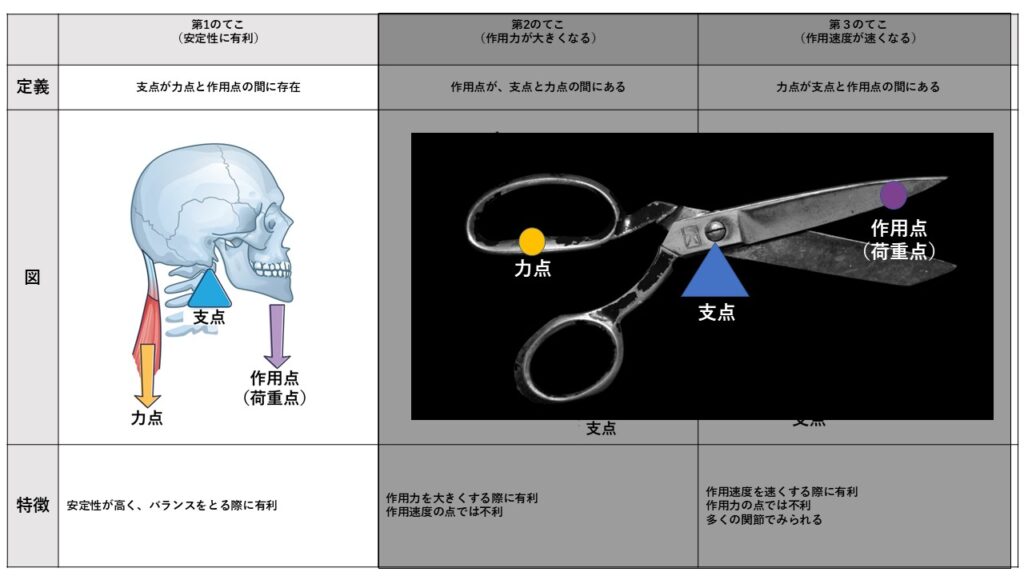

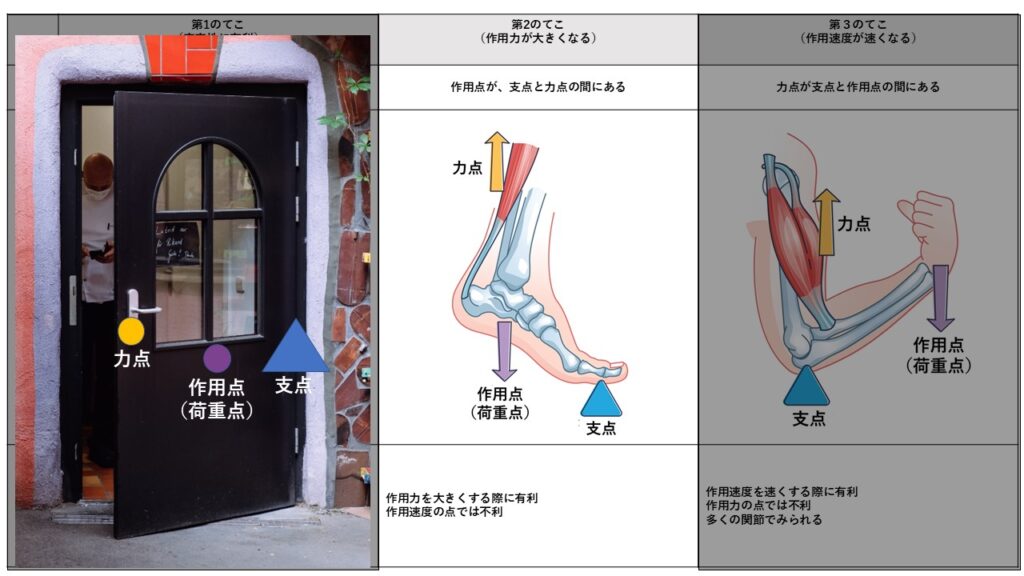

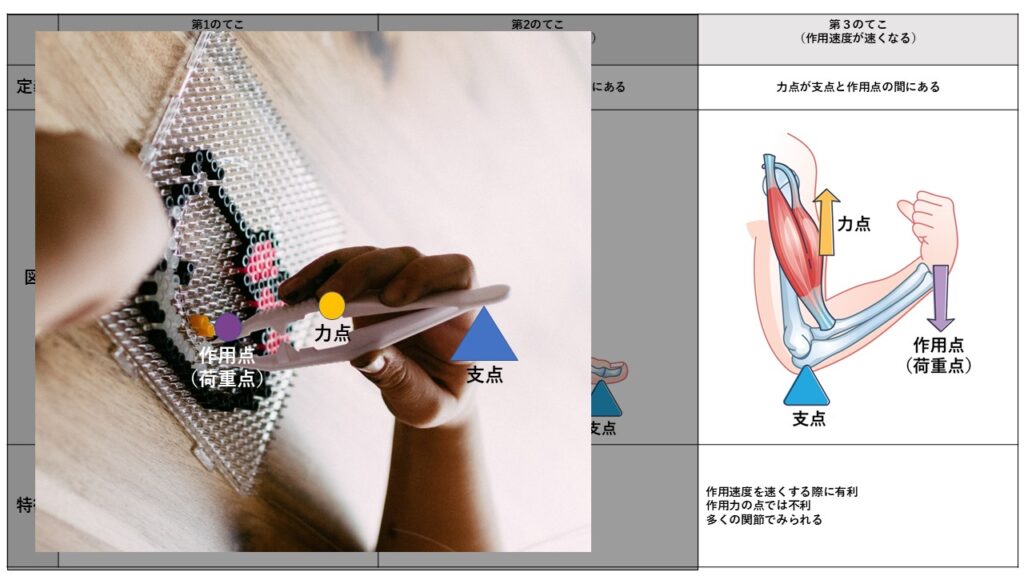

てこの原理は3種類存在します。

- 第1のてこ(安定性):支点が力点と荷重点の間にあるてこ

- 第2のてこ(力の有利性):支点と力点の間に荷重点があるてこ

- 第3のてこ(速さの有利性):力点が支点と荷重点の間にあるてこ

ここから先は動画で解説しています!

動画で使用している資料⇩

第1のてこ

第2のてこ

第3のてこ

動画をみたら、理解度を確認しよう!!!

てこの原理は運動学で出題されます!筋の作用とともに覚えましょう!!!

以上になります!ご視聴ありがとうございました!

コメント

コメント一覧 (3件)

ごめんなさい。

私は自分の日記に支点、力点という言葉を使おうとした時に、自分の記憶が間違っていないか確認するために「てこの原理」で検索して調べてみようと思い、この図を見ました。

その時に、腕と頭については学校で習ったのと同じだと思いましたが、足には違和感を感じました。私が習ったのとは違う気がします。

私の記憶では、関節が支点で爪先が作用点になり、爪先が地球を下に押し下げようとするけれども、地球のほうが重いのでほとんど動かず、逆に地球に比べたら軽い人間のほうが上に上がってしまう、だったと思います。

腰の図も全く同じ理由で足の裏が作用点だと思います。

コメントありがとうございます。

【下腿三頭筋によるつま先立ち】の件について

「つま先で地球を押し下げようとするが、地球の方が重いため上がってしまう」という考えは力の作用・反作用の法則としてとても大切な考えだと思います。

ただ、地球上での運動、かつ地面は固定されている(つま先が固定される)条件でこそ、下腿三頭筋を使ったつま先立ちが可能になると思います。もし、地面が動いてしまったり、低重力下ではつま先立ちは不可能だと思われます。

この条件下では支点:つま先(MP関節)、作用点(足関節上部)、力点(下腿三頭筋)になります。

重ねてごめんなさい。

腰の図については、筋肉の付け根の骨盤側を支点にすれば図の作用点で良いと思います。